Selektiver Wiederaufbau

Ursachen des Verschwindens

Die Altstadt der polnischen Hauptstadt Warschau – während des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen komplett zerstört – wurde nach 1945 von Polen vorbildlich wiederaufgebaut. Dieser nationale Kraftakt trug Polen Anerkennung in der ganzen Welt ein und verhalf polnischen Restauratoren auch im Westen zu einem hohen Ansehen.

Aber auch die stark zerstörten Altstädte der bis 1945 fast ausschließlich von Deutschen bewohnten Großstädte Danzig und Breslau wurden auf Geheiß der polnischen Regierung wiederaufgebaut. Da es sich nach polnischer Lesart um „wiedergewonnene Gebiete“ handelte, tat man dies in dem Bewusstsein, keine deutschen, sondern ursprünglich polnische Städte wiederaufzubauen. Danzig war erst 1793 und Breslau 1740 an Preußen gefallen. Beide Städte kamen 1871 mit Preußen zum neu gegründeten Deutschen Reich. Danzig gehörte bis 1920, Breslau bis 1945 zu Deutschland.

Sowohl in Danzig als auch in Breslau bemühten sich Stadtplaner und Architekturhistoriker gezielt, den Städten ein Antlitz zu verleihen, das der vorpreußischen Zeit Ausdruck verleihen sollte. Bauten aus preußischer Zeit wurden vernachlässigt oder abgerissen. Kirchen und manche Profanbauten wurden in einen mittelalterlichen Zustand zurückversetzt. Deutsche Bauinschriften oder kirchliche Ausstattungsstücke mit deutschen Inschriften wie Epitaphien oder Grabmäler wurden fast überall entfernt.

Erst nach dem Ende des Kommunismus 1989 wandte man sich verstärkt auch den Baudenkmälern aus der preußischen Epoche zu. Dies gilt besonders für Breslau, das 2016 europäische Kulturhauptstadt war, und für die pommersche Hauptstadt Stettin, die 1720 bis 1945 zu Preußen gehört hatte.

Danzig

Der eindrucksvolle Wiederaufbau von Danzig durch polnische Architekten und Restauratoren ist mit der Rekonstruktion von Warschau vergleichbar. Nach 1945 galt die offizielle Lesart, dass Danzig eigentlich eine polnische Stadt gewesen sei, die von 1454 bis 1793 zum Königreich Polen gehört habe und die nur von 1793 bis 1920 Teil Preußens war. Wenn man um diese polnische Sichtweise weiß, versteht man, warum Polen eine bis 1945 ganz überwiegend von Deutschen bewohnte Stadt mit gleicher Sorgfalt wiederaufbaute wie die von Deutschen zerstörte polnische Hauptstadt. Hauptaugenmerk legte man auf die Gebäude aus dem späten Mittelalter und die frühe Neuzeit bis 1793, während die noch vorhandenen Bauten aus preußischer Zeit lange vernachlässigt wurden. So entstand eine neue Altstadt, „politisch korrekt und so schön wie Danzig nie gewesen war“, wie der polnische Kunsthistoriker Konstanty Kalinowski resümierte.

Das Grüne Tor in Danzig.

Das Grüne Tor/Brama Zielona bildet den östlichen Abschluss des Langen Marktes/Długi Targ. Mit seinen drei Giebeln wurde es 1564 bis 1568 im prunkvollen Stil des flämischen Manierismus vom Baumeister Regnier aus Amsterdam errichtet. Im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, wurde es nach 1945 wiederaufgebaut. Heute befinden sich hier eine Abteilung des Nationalmuseums und ein Büro des polnischen Ex-Präsidenten Lech Wałęsa.

Historisches Foto: Herder-Institut Marburg, Bildarchiv Foto heute: depositphotos

Der Lange Markt/Długi Targ in Danzig.

Der Langen Markt/Długi Targ mit seinen bunten Giebelhäusern überragt das Rechtstädtische Rathaus/Ratusz Głównego Miasta mit seinem schlanken Uhrturm. Er wird von einer vielfach durchbrochenen Haube bekrönt. Auf der Turmspitze befindet sich seit 1561 eine vergoldete Figur des polnischen Königs Sigismund II. August. Nach schwersten Kriegszerstörungen wurde das Rathaus bis 1970 außen und innen rekonstruiert.

Historisches Foto: Herder-Institut Marburg, Bildarchiv Foto heute: depositphotos

Stettin

Pommern

Auch Hinterpommern und Schlesien zählten ab 1945 aus polnischer Sicht zu den „wiedergewonnenen Gebieten“ Polens. Vielerorts wurden Baudenkmäler archaisierend und altertümelnd aufgebaut und damit in einen Zustand versetzt, der an die Zeit vor der Übernahme durch Preußen erinnern sollte.

Die pommersche Hauptstadt Stettin fiel 1720 im Stockholmer Frieden an Preußen. Beim Wiederaufbau des Stettiner Schlosses errichtete man den Bau nicht so, wie er zu preußischer Zeit ausgesehen hatte und 1944 von britischen Bombern zerstört worden war. Stattdessen entstand von 1958 bis 1980 ein Gebäude, das ganz im Renaissancestil gehalten war. Damit sollte der ehemalige Herrschersitz an die 1637 ausgestorbene slawische Greifen-Dynastie erinnern, die lange Zeit den polnischen Königen gegenüber lehnspflichtig war und auch mit diesen durch Heiraten verbunden war. Dementsprechend heißt das Bauwerk heute „Schloss der pommerschen Herzöge“ und nicht „Schloss der preußischen Könige“.

Nach dem Ende des Kommunismus wurden in Stettin auch Bauwerke aus preußischer Zeit restauriert, so 1993 das ab 1725 entstandene Berliner Tor einschließlich seiner lateinischen Bauinschrift, die an den „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. von Preußen erinnert. Es heißt allerdings seit 1945 „Brama portowa“ (Hafentor).

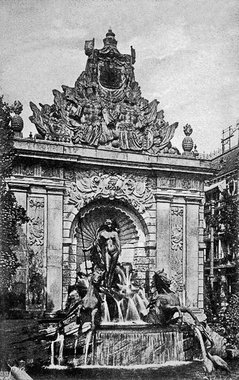

Das Berliner Tor in Stettin und seine Umgestaltung zur Brunnenanlage. Das barocke Berliner Tor in Stettin, ab 1725 errichtet, symbolisierte die Zugehörigkeit der pommerschen Hauptstadt zu Preußen. Es bildete den westlichen Zugang zur Stadt und wurde von dem Westfalen Gerhard Cornelius von Wallrawe errichtet.1902 wurde das Tor von dem Berliner Bildhauer Reinhold Felderhoff, einem Günstling Kaiser Wilhelms II., in eine neobarocke Brunnenanlage umgebaut. Doch schon 1932 wurde dieser Eingriff rückgängig gemacht.

Beide Fotos: Wikipedia Fotograf unten: Mateusz War

Elbing

Ostpreussen

Nach dem Ende des Kommunismus baute man in ehemals deutschen Städten in Polen im Stil einer verspäteten Postmoderne, so etwa in Elbing, Allenstein, Kolberg, Neisse und Glogau. Die dabei entstandenen Häuser waren lediglich von älteren Baustilen „inspiriert“. Man errichtete Privathäuser auf alten Parzellen und in der Kubatur von Altstädten, gab den Häusern aber bunte Fassaden, gezackte Giebel und verspielte Details. Mit wirklichkeitsgetreuen Rekonstruktionen des Vorkriegszustandes hatte dies nichts zu tun, doch stellt dieses Vorgehen eine Kulturtechnik der Sesshaftwerdung, Aneignung und Besitznahme der vorgefundenen städtebaulichen Gegebenheiten aus deutscher Zeit dar.

Königsberg

Ostpreussen

Die stalinistische Sowjetunion wollte in der Oblast Kaliningrad in keiner Weise an die deutsche Vergangenheit Ostpreußens anknüpfen. Die im Krieg stark zerstörten Altstädte von Königsberg, Tilsit und anderen Städten wurden planiert.

Zum 750. Stadtjubiläum ließ die Regionalregierung 2005 die neugotischen Stadttore aus dem 19. Jahrhundert am Rande der Altstadt wiederherstellen. Das gut restaurierte Königstor (1843–1850) war das offizielle Symbol der 750-Jahr-Feier.

Seit langem sind der (partielle) Wiederaufbau des Königsberger Schlosses und eine kleinteilige Neubebauung der Innenstadt geplant. An der Stelle einer innerstädtischen Stadtbrache entstand ab 2007 eine Häuserzeile am Pregel, das „Fischdorf“. Es besitzt historisierende Fassaden mit stilisiertem Fachwerk. Sie sollen an die zerstörten Speicherhäuser erinnern, haben ansonsten aber nichts mit der Vorkriegsbebauung gemein.

In der Königsberger Altstadt baute man als einziges Gebäude bis 2005 den Dom wieder auf - auch mit deutscher Hilfe. Die Ruine war zu sowjetischer Zeit vermutlich deswegen nicht abgerissen worden, weil sie die Säulenhalle zur Erinnerung an den Philosophen Immanuel Kant umschloss. Kant war aus marxistischer Sicht Vorläufer von Hegel und Marx. Es entwickelte sich gar der Brauch russischer Brautpaare, ihren Brautstrauß am Kantgrab niederzulegen.

Der Dom wurde unter Verwendung von viel Beton in einer Weise wiederhergestellt, die nicht den Maßstäben westlicher Denkmalpflege entspricht. Für den russischen Königsberger Kulturhistoriker Anatolij Bachtin ist er heute eine „entstellte, konservierte Schachtel“. Für den Laien ist der Wiederaufbau dennoch beeindruckend.

Breslau

Schlesien

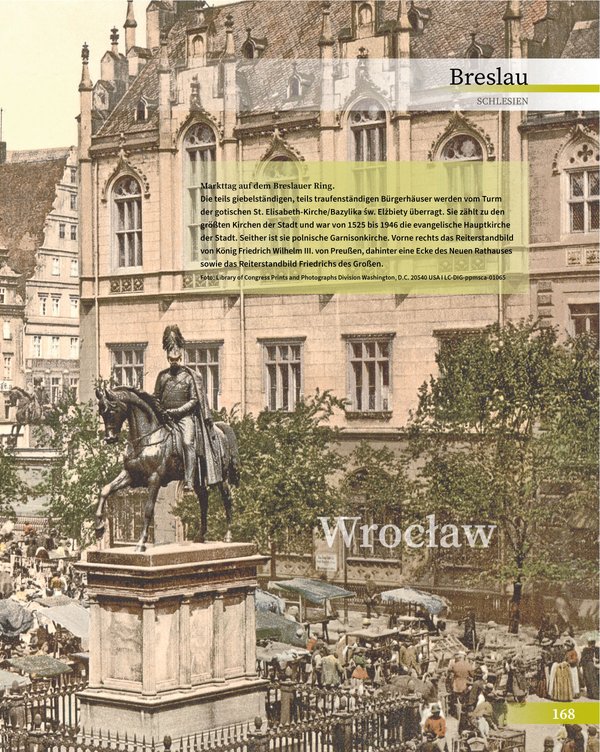

Auch in Breslau fand der Wiederaufbau selektiv statt, indem man bauliche Zeugnisse favorisierte, die aus dem Mittelalter stammten, als Schlesien von den slawischen Piasten-Herzögen regiert wurde. Die weit verzweigten Piasten herrschten als Könige Polens und als Herzöge von Schlesien. Viele historische Bauten, etwa romanische und gotische Kirchen, wurden von späteren Umbauten „bereinigt“ und deutsche Bauinschrift en entfernt. Die Piasten herrschten in Breslau bis 1335, danach fiel die Stadt an Böhmen, 1526 an die Habsburger und 1740 an Preußen. Leitbild der offiziellen städtebaulichen Erinnerungspolitik war ein „Piasten-Breslau“. Die böhmische und habsburgische Periode wurde toleriert, der preußischen Epoche stand man ablehnend gegenüber. Viele im Krieg beschädigte Bauten aus preußischer Zeit, die hätten aufgebaut werden können, wurden beseitigt: So etwa das Schlesische Museum für bildende Künste, das 1964 restlos abgerissen wurde. An seiner Stelle steht heute eine Schule.

Nach 1990 wandte man sich in Breslau der preußischen Vergangenheit zu. So wurde das Stadtschloss Friedrichs des Großen 2010 bis 2012 aufwändig rekonstruiert. Ausschlaggebend für den unbefangeneren Umgang mit den Zeugnissen aus deutscher Zeit ist sicher auch der Generationenwechsel. Die heutigen polnischen Breslauer sind hier aufgewachsen und müssen sich nicht wie ihre Eltern und Großeltern von der deutschen Vergangenheit distanzieren.

Ratibor

Schlesien

In der oberschlesischen Stadt Ratibor wurde nach 1945 eine Seite des Marktplatzes mit Häusern im Stil der polnischen Renaissance bebaut, die mit der deutschen Bebauung der Vorkriegszeit nichts zu tun haben. Typisch ist die Dachbekrönung, die sogenannte „polnische Attika“, wie sie besonders in Ostpolen, etwa in Lemberg/Lwów/Lwiw vorkommt, also in Regionen, aus denen viele der polnischen Neusiedler vertrieben worden waren. So konnten sich die neuen Bewohner in ihrer neuen Heimat an die alte erinnern.